广州中山大学附属第六医院副院长王磊的身边人,都对一年多前王磊被命运“宣判”那一刻的细节,记忆得清晰至极。

现任中山大学副校长、时任中山大学附属第六医院(以下简称“中山六院”)院长兰平记得,收到消息时他正在开全院大会,忽然就哽咽了。

负责王磊病区的护士长初丽丽是在下班路上接到同事电话的。同事支支吾吾,好半天说出一句“可能是胰腺上的病”。初丽丽的笑容僵住,心沉了下去。

王磊的妻子秋然(化名),在那天下午接到王磊学生的来电后,直奔丈夫的办公室。王磊在办公室坐着,异常沉默,眼眶湿润却没有掉泪,对秋然说:“我们回家吧。”那一晚,夫妻俩在家默默坐了许久。

一位在全国结直肠癌、放射性肠炎治疗领域颇负盛名的肿瘤专家,在一次体检后发现自己竟然成了胰腺癌重症患者。

惊诧,无力,还有一丝莫名的戏剧感……今年50岁的王磊,做出的人生选择是:像以往一样,尽力参加诊疗科研,也尽力配合同事们对他的治疗。他还有一项新“工作”:越来越多的胰腺癌患者来向王磊找寻作为病友的慰藉和光亮。

“医”和“患”的角色,从来就不是对立的,也不该对立。这就是一个特殊个例的普遍意义。

身份:医生

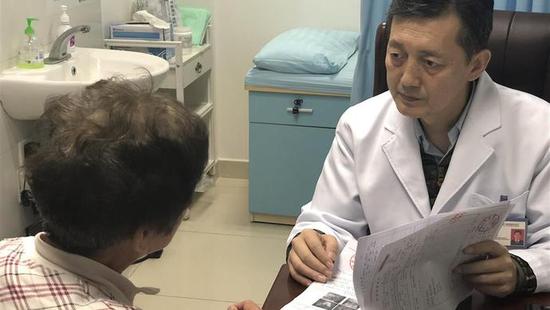

记者见王磊的第一面在诊室。此刻,他的身份是医生。

那是医院2楼门诊大厅最深处的一间诊室,门口挤满了人。周二上午,是王磊的名优专家门诊时间。

以往他一周坐诊两个上午,每个上午都要接待30位患者。而今,因为院方考虑王磊身体状况,患者减为10位。他们中不少是外地患者,大多是患病数年的直肠癌和消化道癌症患者。

患者们并不知道,医生本人就是一位重症癌症患者。

唯一泄露这个秘密的,是白大褂里面的黑色羽绒服夹克。5月初的广州已有初夏的潮热,但在手术和长期的治疗后,王磊总是觉得冷。

早上9点开诊,每位病患的问诊时间都将近20分钟,直到中午12点,10位患者才看完。除了偶尔喝一口保温壶里的水,王磊没有中断过诊疗。“他害怕一休息就会更累,耽误更多时间,不如一鼓作气。”这是王磊身边人的解释。

诊室不足10平方米,患者和家属大多在进门前异常沉默,一坐下情绪和语言就像是泄闸的洪水。一位女士陪着母亲来看病,患者刚坐下,没等王磊询问病情,女儿就开始啜泣。

一位患者得了结肠癌,家属特地嘱咐护士先行进诊室告知王磊:只告诉患者肠道里有息肉。王磊对这样的请求司空见惯,他应下了,故作轻松地告诉患者:是息肉引起的肠道狭窄。

一位82岁老伯需要进行直肠癌手术,他的肿瘤已经转移到肺部,而最大心愿是“保住肛门”。这一诉求并不容易,老伯辗转了好几家医院,在报纸上看到王磊和他老师——中山大学原常务副校长、中山六院首任院长汪建平创立的“超低位直肠癌NLT保肛新技术”,打算一试。“我就是从心理上接受不了……”老伯缓慢地向王磊讲述。王磊条分缕析说明即使无法通过手术保住肛门,也有辅助办法让他“看上去和正常人没什么两样”。最终老伯接受造瘘方案,办理了住院手续。

接纳疾病,甚至勇敢向疾病挑战,谈何容易?

一个上午的门诊,王磊对每位患者都说了一个词——“生存质量”。这是他患病后感同身受的4个字。

后来记者从秋然那里得知,就在出诊的前一个晚上,王磊又因为疼痛而整夜无法入睡。

身份:患者

“直肠癌专家王磊病了。”这个消息,在去年3月他被查出患病后长达1年里,一直没有公开。

“刚开始我不希望自己站出来,后来觉得,如果能用自己的经历提醒别人,生活的步伐可以慢一点,也挺好的。”说这话时,王磊刚刚结束电视台的采访,身上是他特地脱去羽绒服和白大褂后换上的深灰色西装。

王磊在得病后对秋然说:“这20多年里,在我加速跑的时候,你如果能拖拖我的后腿该多好。如果我慢一点,或许也就不是今天的结局了。”

同为医务工作者的秋然清楚,这种假设根本不会成立。从成为医生的那一刻起,王磊就驶上了人生的快车道。

护士长初丽丽以前问过王磊每周睡在家中床上有几晚,他的回答是一晚或者两晚。“每次回家,他只要陪我聊天超过5分钟,脸上就有一种没有在工作的焦虑。”秋然说。

有一次初丽丽因为早高峰堵车迟到了几分钟,她向王磊请假致歉,王磊的回复不留情面:7点以前一点都不堵车。

初丽丽知道,王磊每天到达医院的时间都早于早晨7点,他甚至没机会领教“早高峰”。

在过去的十几年里,王磊和家人一直挤在医院附近十几平方米的小屋。即使后来家里购置了一套新房,可是王磊坚持:距离医院太远,没必要去住。

就连得知患病的那个瞬间,王磊也照旧处于工作常态:当时他刚下一台手术,而此前3晚,他接连做了3个手术。

那天手术很成功,他在下手术台时笑着告诉自己的学生、主治医师马腾辉:年纪大了,到底有些体力不支,一台手术下来累成这样。

就在几个小时后,马腾辉才明白:老师的生命正在被癌细胞透支。“很后悔,我们都是学医的,却在一台接着一台手术中忽视了他的身体。”马腾辉自责不已。

毕竟,王磊的检查结果是在被他一拖再拖的体检后知晓的。

腰疼无力、感冒发烧久治不愈,这些症状已经维持大半年,但这位像是长在手术室、门诊间里的外科大夫直到妻子再三催促,才完成了员工体检。

结果像是被现实重重打了一记耳光——“肿瘤标记物CEA异常升高”。进一步检查后确诊为胰腺癌晚期,癌细胞已经扩散到肝脏。

之后,王磊选择在本院接受治疗。他没有正式的病假手续,没有脱离每天的工作轨道。治疗期间,依旧可以看到他在线上咨询平台的细致回复。

身份:病友

无论是线上咨询平台的咨询留言,还是手机短信、微信好友申请,王磊总是觉得,“都是患者,能帮就帮”。

来咨询的,已经不限于他的专业领域。

5月初,一位患者家属在平台上给王磊留言:“爸爸确诊胰腺癌,患病已经超过半年,微信看过关于您的文章,跪求胰腺癌的诊疗建议……”

王磊在当日就迅速回复:“我本人不是胰腺专家,个人建议先化疗,采用FIRFORINOX方案效率比较高……人生都有低谷,我们只能完全接受现实,重新调整心态、生活、睡眠,提升免疫力,积极治疗,来延长生存时间、提升质量!”

在这一平台上,患者对王磊的咨询将近1000条,多达30多页。王磊留下了好几段身为病友的感悟与勉励,显得多少有些“非主流”。

王磊的研究领域在医学界毫不热门。2007年从美国学成归国后,他和30多位同事逐渐创办起一所广东省首屈一指的胃肠肛门专科特色医院。他在院内培养了30多人的胃肠疾病专业研究团队,年接收结直肠癌手术患者5000多例,创立降低放疗引起损伤的直肠癌近侧扩大切除术“天河术”,在过去5年带领科研团队在世界级期刊发表SCI论文近100篇……

大量科研成果的背后,是大量休息时间的等价交换。这种生命的燃烧和损耗,直到眼下还在继续。

“目前我的科研团队还缺乏有权威的中坚力量,除了我以外最有经验的医生还只是主治医师,我得托着团队赶紧成长……”在上午坐诊、下午接受采访的那天次日,他又穿上羽绒服,拎起吊瓶,去23楼的结直肠肛门外科病区参加每周的课题组例会。

王磊打着点滴出现在了5月8日下午他所带领的课题组研讨会上。 杨书源 摄

王磊打着点滴出现在了5月8日下午他所带领的课题组研讨会上。 杨书源 摄秋然说:“每次他手术成功回到病房,脸上都是泛着光的,你就会明白,只要是和患者相关的事,即使再挣扎,他依旧慢不下来。”

在王磊病后,秋然叮嘱两个孩子要多关心父亲。大儿子发来微信回复:有些不知从何关心,因为爸爸最大的乐趣其实就是工作。

只是,现在的王磊也尝试着在原本密集的生活中多凿出些孔隙。

与记者交流时,他的手紧紧拽着爱人的手,时而把手掌在秋然的手背上摩挲几下,时而抬头专注看着妻子——这也是王磊病后慢慢发生的转变。

“以前我和妻子走路都要保持1米左右的距离。”这句话,在秋然的理解里,是指王磊以前觉得在公众场合夫妻不宜表现亲昵,而今,不一样了。

一次王磊静静坐着时发现妻子消瘦不少,便叮嘱妻子:你要多吃一点,要是身体底子差了,以后孩子们又不在身边照顾不上,该怎么办?

这是秋然记忆里,结婚20多年来丈夫难得一说的软话。

医患之间

王磊对自己的治疗方案毫不干涉。

既然成了患者,就要全方位信赖医生,与医生并肩作战,而不是提防甚至敌对。

“我把一切都托付给你们。”这是王磊常对同事们说的一句话。要让一位资深的肿瘤专家成为“配合良好”的患者,的确不易。因为,对于治疗,王磊也有许多自己的判断。

目前的治疗团队中,大多数医生都是他的下属。王磊深知,如果他对治疗方案表露太多个人想法,会影响医生的独立判断,让他们举棋不定。

和王磊所钻研的较为成熟的直肠癌研究领域不同,致死率极高、被称为“癌中之王”的胰腺癌至今尚无世界通行的规范治疗标准,王磊的治疗方案大多也是效果不明的。

对于这些甚至连一个完整的临床案例也没有的方法,王磊也愿意一搏。最近,在王磊治疗团队和美国相关医疗界朋友的沟通下,他正在使用免疫治疗方法。

秋然说不清楚,这已经是王磊经历的第几个治疗手段了,“我们就像是在黑夜里航海的一群人,偶尔看到灯塔,快要接近时却消失了,那么就要去寻找下一束光亮……”

王磊在一次和妻子闲聊时谈起:“千万不要让我成为一个抗癌斗士的形象,我就是一名想要寻找更多生命可能性的癌症患者。”

他对治疗自己的医生如此,对护士也是如此。午夜挂完点滴后,只要他看到值班护士有些睡意,都会自己起身拔掉针管。“我太知道深夜起来工作的感觉了,让她们稍微轻松一点吧。”分管医院医疗的王磊对医护资源的紧张程度再清楚不过了。

如今,就连病房里最年轻的小护士也要语重心长对他说:王院,您不舒服就一定要告诉我们,不要自己忍着。每当这时,王磊都憨憨一笑,对护士说:好,我记住了。

2019年5月,王磊的生存周期从检查结果刚出来时判定的3个月延续到了现在的1年又2个月。对于他的病情而言,这已经是一个奇迹。但命运究竟还会慷慨给予王磊多长时间?没有人知道答案。

生命教育

“我现在的疼痛级别应该在7级左右,你知道现在全国有多少人正在忍受这种疼痛吗?如果还有时间,我能够把疼痛做成一个课题就好了。”王磊在一个疼得无法入眠的晚上,忽然有些兴奋地和妻子聊起“疼痛”。

秋然当时心里一震,一个被癌痛折磨了1年多的人,竟然还有一种出于医者本能的人文关怀。

在生与死之间,多少病人在疼痛中挣扎。他们不是“生活”,只是“活着”。

“幸好人类还有死亡这个归宿,如果可以长生不老,但要一直像现在这样疼,该有多痛苦……”王磊在深夜的病床上辗转反侧时,轻声说过一句让秋然潸然的话。

然而,就在癌痛过后的每一个白天,王磊依旧会伏案工作。他最近忙着评选医学论文,给自己安排的节奏是一天看2篇。他已经渐渐找到与疼痛和平共处的方式。

中山六院党委书记李汉荣来探望王磊时和他聊过“生命教育”,王磊的话让她印象深刻。他说:“在我们国家,对死亡教育是很缺乏的,我是生病以后才有了感悟。现在我知道我大致的生命期限了,那我就只能倒着生长,把每一天当成是最后一天来活。”

就在王磊成为患者的这一年,他牵头制定发表了《中国放射性直肠炎诊治专家共识(2018)》,旨在减轻癌症患者在接受治疗过程中产生的放射性损伤。

在盆腔恶性肿瘤的放疗之后,产生慢性放射性损伤的比例高达5%—20%,成年累月饱受折磨的患者很可能变得易怒孤僻,富有攻击性。而同时,他们常常求医无门。

“所有外科医生都喜欢做更有成就感的事情,比如完成一个漂亮的直肠癌手术。而这些患者术后的生存质量,却是琐碎而麻烦的事情……”秋然说,丈夫投入大量精力做这样琐碎又麻烦的事,正是因为“看到患者活在煎熬之中,他就要管”。

2018年6月,术后刚两个月的王磊站在美国临床肿瘤大会上做主题报告。中山六院宣传科供图

在去年4月的手术后,王磊的上腹腔切除了近半,此后他80%以上的营养都靠输液维持。即使这样,他还是在妻子的支持下,在手术仅仅2个月后就带队站在了美国临床肿瘤大会的发言台上,带来了消化道领域唯一一个来自中国的口头报告。

这是一次艰难的出发,秋然全程随行时带了4大箱药。在飞往美国的十余个小时中,王磊没有进食,全靠输液袋维持基本生命机能,等到航班着陆时,他的双腿因为乏力已经无法行走。

大会前,王磊在宾馆里几乎不敢出门,挂营养盐水、长时间闭目养神……大会当日,他在没有任何支撑物的情况下,在台上站立20多分钟,完成英语演讲。

他的发言缓慢、有力、沉着,目光带着自信。同事们都认定,现场没有一个不知情者能仅凭发言表现得知他是一位癌症晚期患者。

秋然始终记得王磊留给她的一个背影,那是大会发言结束后,当所有发言者都去参加热闹的晚宴时,王磊默默离开会场——那场发言,他几乎用尽了十多天里积蓄的全部能量。

如他所说,他就是一名想要寻找更多生命可能性的癌症患者。

查看评论(124)网友评论

发 表 登录|注册