2021年11月27日下午,艺术家于轶文个展“村容村貌:一个乡村文本的备忘”在广州尚榕美术馆拉开帷幕,本次展览将持续至明年1月2日。

村容村貌

村容村貌 现实即神话——想象于轶文

进入于轶文的叙事,首先从他那口带着浓重湘南口音的普通话说起,方言的发音方式已经成为舌头的肌肉记忆,无论是否用普通话的拼读方式去发声。这种了然的身份证明了他在武汉和永州两个城市不停奔波的必然性,他把工作和生活的距离拉的很远,目的也许是让焦虑的情绪可以在距离中得到些许缓解。在我的眼里,他是邮递员,是铁路工,是业务员,是矿山工人,是一切赋予或是未赋予的身份拥有者,他这种体例化的路线证明他可以胜任很多种工作。这也是他生活的现实,他喜欢在路上,每次我问他作品的进展的时候,他总带着某种可以轻松捕捉到的不安说再改改、再改改就好了。他回答问题的地点也飘忽不定,在武汉,在高铁上,在永州。

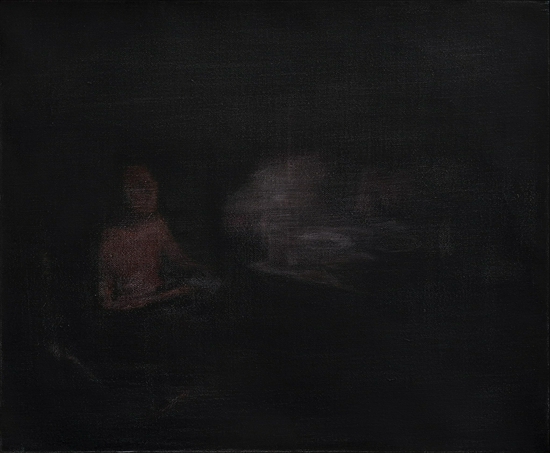

《谈笑风生》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :50x60cm 创作年代:2020年

《谈笑风生》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :50x60cm 创作年代:2020年写作之前,我想去一趟永州(于轶文出生于邵阳武冈,成家之后便定居于永州),最终未能成行。永州之行的缺失屏蔽了于轶文的一些现实,而文学性(杜撰)在此展开。柳河东先生的《捕蛇者说》讲的就是永州的事。“永州之野产异蛇:黑质而白章,触草木尽死;以啮人,无御之者。然得而腊之以为饵,可以已大风、挛踠、瘘疠,去死肌,杀三虫。”永州的异蛇不可谓不毒,所过之处寸草不生,如此毒物,反证了产地之恶。邵阳农村当年的情况和永州相仿,作为湘桂粤三地交汇的腹地,以前生活的艰苦是可以感受到的,在诸多中国的苦难文本中,具有模型的意义,是可以代入和挪用的。但中国的苦难文本是缺失悲剧性的,因为没有描写到心理上质的升华,深化矛盾的多层维度分析,缺乏反思、救赎和忏悔,利用一个阶层的教义来对抗另一个阶层的教义,忽略人性刻画的社会叙事往往容易掉入形式主义的圈套。

《儿时的记忆》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :150x130cm 创作年代:2021年

《儿时的记忆》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :150x130cm 创作年代:2021年历史视觉中的于轶文排除万难,战胜了贫困生活以及恶劣的环境,一路咬牙切齿走入了中国最高艺术学府中央美术学院的大门的时候,便有了一种励志的光环,他无愧于养育他的父母和土地,即使他经常受到毗邻城市永州毒蛇(邵阳其实也盛产毒蛇)的威胁和窥伺,然而,他的无畏终于战胜了唐朝的毒蛇和传说,把阴毒的蛇踩在脚下——一个神话中人首蛇身的人物形象投射到于轶文身上——伏羲氏或是美杜莎。

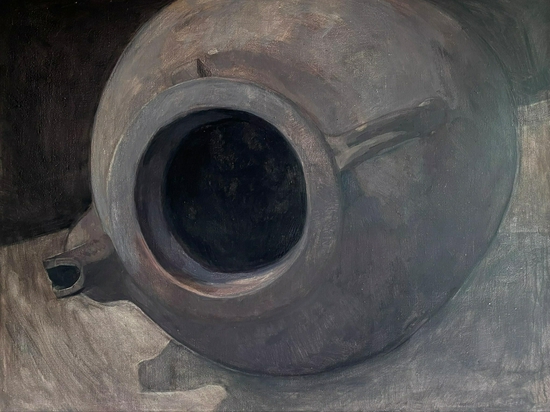

《罐》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :60x80cm 创作年代:2021年

《罐》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :60x80cm 创作年代:2021年一个人的诞生就是一次创世,一个人的离乡就是一次出埃及记。

于轶文的离乡最终完型了他现在三十多岁的现实,他的作品成为北京、永州、武汉三地协作的特有产物,永州提供精神的原材料,北京注入了技术,武汉完成了生产和质检。复合型的生产结构让于轶文的作品自然而然具有学院主义的精到和乡土现实主义粗朴和原力的矛盾现实,矛盾的不安定感时常在他的作品中显现,要不滑向精致的技术主义(任何接受学院教育者都可以代表学院主义的一个路向,但学院主义代表不了任何人),要不掉落风格主义的俗套,这两极都是于轶文所否定的,他需要的是一个文本的框架搭建,需要一个切入现实之痛的对象作为桩基,图像生成对于田野调查和社会介入方法的借用,促成他的创作具备了一个非常结实的现实内核,从而驳接到社会叙事的内在逻辑并持续发问。

《牛》 作品材质:布面素描 作品尺寸 :80x120cm 创作年代:2021年

《牛》 作品材质:布面素描 作品尺寸 :80x120cm 创作年代:2021年湘西老农民龙升平的出现可以看做是一个双向行为,龙升平老人在等于轶文,而于轶文在找龙升平老人。于轶文对于形象的寻找肯定是有一个模糊的轮廓,从人物、场景、道具、布光、构图等都有前期的预设,而角色什么时候抵达,恰恰是取决于寻找者的脚步走的有多急。

《笑脸相迎》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :50x60cm 创作年代:2020年

《笑脸相迎》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :50x60cm 创作年代:2020年“我出身于湘西南的一个偏远农村,从画画开始即不可避免的关注农村,‘凉灯村‘是中国偏远农村的一个典型,它地处偏远湘西,经济相对落后,但是也同时经受着改革经济潮流的冲击,村民由于积留下来的文化落后的原因,只能是相对年轻的村民才能在外面卖买苦力挣钱养家,留下的多是空巢老人、孩子以及弱智、残障的人。自2010年起我便围绕龙升平老人日常生活常态为主题而展开一系列的创作,用充满压迫感的黑色为深山旮旯留守的(现年91岁)的空巢老人龙升平写真、作传。多年来,在被经年油烟熏黑的简陋土屋中,力所能及的改善老人的生活条件。关注着他生活细节,陪他抽烟、喝酒,砍柴、闲聊。在日日夜夜的陪伴中,与老人产生了深厚的友谊。并坚定的坚持陪伴老人到生命的终结…我用浓重的膏状黑色和幽微透现的光作苦涩孤独的老人肖像。不仅为升平老人,也为这熏黑土屋里阳光照不见的每一寸杂物造像。以个人的生命感悟与乡土同呼吸、与村民共命运,深深体会到当深挚的爱与生活的苦难和抗争相交织时,生活才回到了生命的本源。作品也是我自身对于生与死,消亡与存在,瞬间与永恒的一种思索……”自述之中,于轶文的情感是饱满的,其中有一种压抑的不快或怒气,他在感受到生活边角的逼仄和赤贫的同时也触及遗忘之恶,那些对于乡村虚情假意的牧歌抒怀感到厌弃和不齿,讴歌贫穷的人比遗忘者还恶毒,不在少数的利己者总是不失时机地对贫困进行粉饰和贴金,对现实的无视让他们活的心安理得踌躇满志。

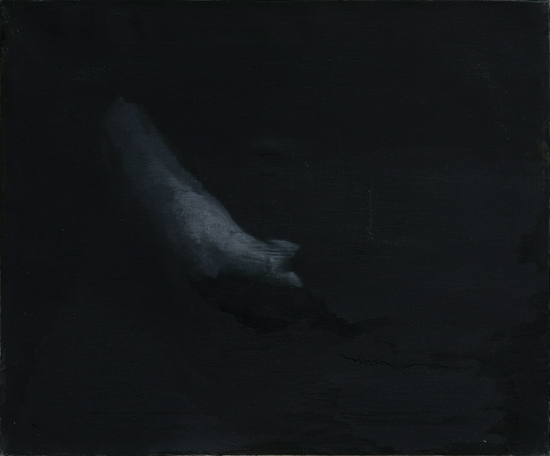

《鞋系列2》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :60x80cm 创作年代:2021年

《鞋系列2》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :60x80cm 创作年代:2021年于轶文笔下的现实,是最坚硬的部分,抒情和装饰性被警惕性地销毁后,便是精神的放大,目光所及之处皆是象征,时间、农村、耕作、种子、宿命、疾病等等隐喻被网罗为向贫困质询的佐证。追问在不断的创作记录中继续,谁制造了贫困?怎样解决贫困?冷漠于贫困的心理机制又是如何产生的?一步步被生活(里面是很多现实的个体与机制)逼退与忍让之后的代价又是什么?农村正在丧失和发生的现实又在摧毁什么?一系列的发问被于轶文深深地揉进黑色的油彩之中,层层覆叠之后出现的情绪肌理保留下最后的情感剧场的余兴,像怒火狂炎下的毁灭和灰烬。绘画中的行为在画面之上被不断覆盖或定格之后成为一个身体记忆的现场,让作为不同语境的艺术家和对象物在其中共栖,绘画是一个联结性的行为,沟通了现实、技术、情感和观念。梅洛—庞蒂宣称:“世界的问题,可以始于身体的问题。”那么,于轶文用绘画中的身体,回到现实问题的提问。

所有的贫穷之物,在黑洞般的画面获得了悲剧感,像是某种“神迹”,个人对抗命运的“神迹”剧场,人力所不能及之地,正义所不能申明之地,便是神明所在。于轶文的作品既是记录贫穷,也在等待改变。而改变(不是改善)也许是于轶文内心的一个潜台词或是对如龙升平老人般的人们一个良好的祈愿。

《一只猪》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :50x60cm 创作年代:2020-2021年

《一只猪》 作品材质:布面油画 作品尺寸 :50x60cm 创作年代:2020-2021年于轶文和龙升平老人的协作性关系是一个开放性的艺术行为,他自2010开始记录的时候就是一项无法预知结局的试探,整个文本的最后生成和龙升平老人的存在结为一体,只有龙升平老人有能力终止于轶文的记录。身体的有限性决定一切将归于记忆和尘埃。

作为农业大国的中国,我们有自己的智慧和生存之道,盲目的城市化让城市过度地消耗资源,城市像一个被宠坏的孩子挥霍着一切可挥霍之物。是否,我们可以在对城市化进行深刻检讨的过程中落实对农村的真正善意,不要因为对耕地的不断吞噬而让农村丧失了耕作能力。

前不久在网路上看到一个视频,故事发生在澄海溪南辛围,因为晚稻将熟,田野一片金黄,吸引了一众网红到田里搔首弄姿赚流量,踩坏了很多稻谷,边上有一位老人带着心疼与不甘喊着不要拍视频踩坏稻谷。吃饭的不懂种稻谷者的艰辛,哪来的珍惜和尊重。

一粒米,就是四季。(文 / 孙晓枫)

[展览资讯]

策 展:孙晓枫

艺术家:于轶文

展 期:2021/11/27-2022/01/02

主 办:尚榕美术

地 址:广州市天河区员村程介西大田基南10号(员村二横路与临江大道交叉口南200米)